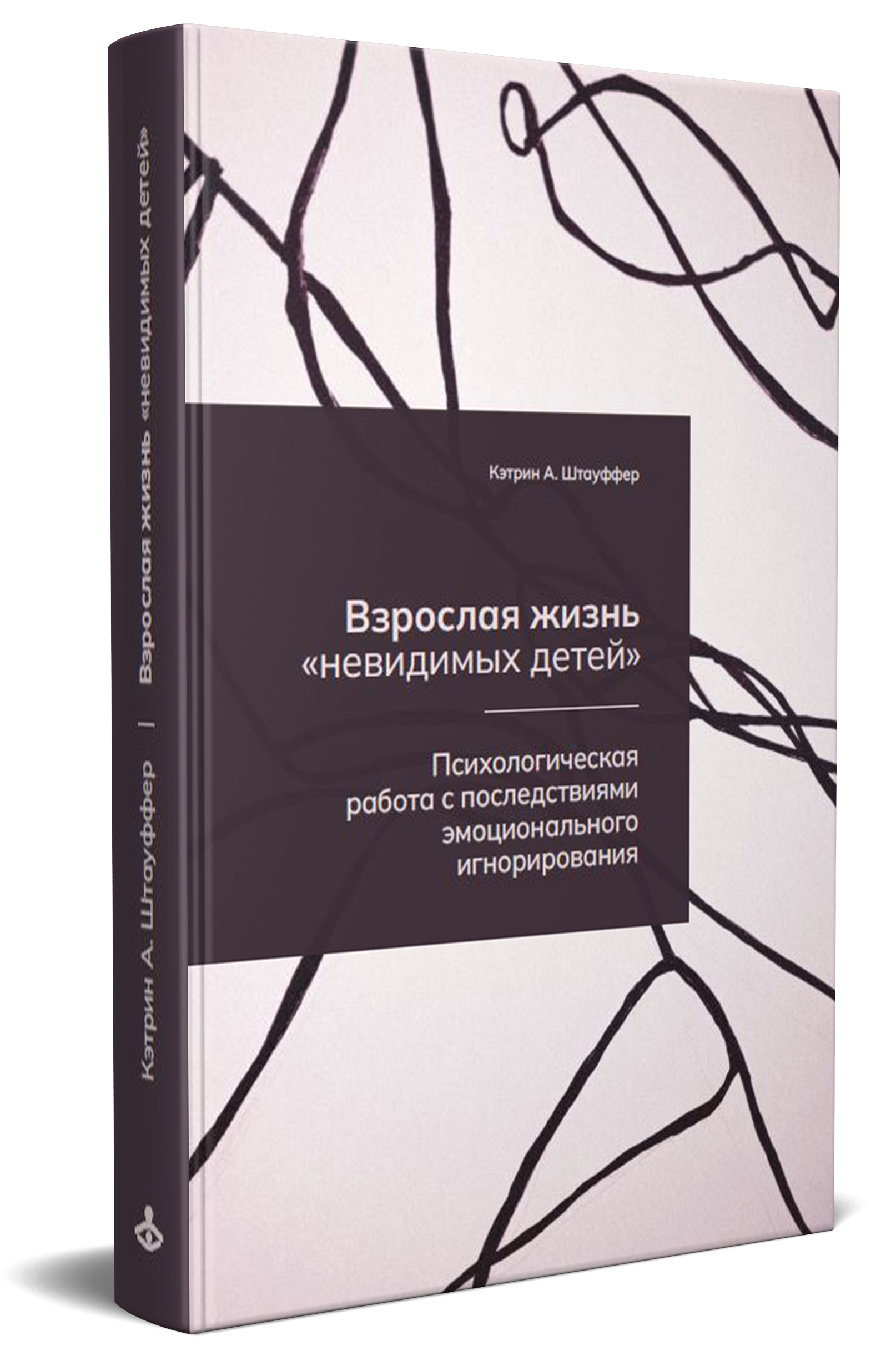

Взрослая жизнь "невидимых детей". Психологическая работа с последствиями эмоционального игнорирования

| Год издания: | 2025 |

| Издательство: | Генезис |

| Тип обложки: | Твердая |

| Размер: | 220x150 x15 мм |

| Вес: | 355 г |

| Количество страниц: | 200 |

- Описание

- Отрывок

- Содержание

Люди, чьими чувствами, желаниями и потребностями пренебрегали в детстве, сталкиваются со множеством проблем во взрослом возрасте. Подобный опыт нередко сравнивают с насилием, однако это неправильно. Травматизация таких людей скорее сродни эмоциональному выгоранию, которое возникает, когда человек вынужден делать слишком многое при слишком малом количестве ресурсов.

Автор рассказывает об особенностях функционирования такого рода клиентов и предлагает эффективные терапевтические стратегии и варианты психологической работы. Книга ориентирована на психотерапевтов, которые работают со взрослыми пациентами. Кроме того, она поможет тем, кто сам столкнулся с эмоциональным пренебрежением в детстве, лучше понять себя или своих близких с таким опытом.

Теория привязанности и избегающий тип привязанности

Немногие теоретические концепции внесли столь же внушительный вклад в психотерапию, как теория привязанности Джона Боулби (Bowlby, 1951, 1969, 1973). Изначально теория привязанности задумывалась в качестве исключительно описательного и феноменологического подхода для рассмотрения тех типов привязанности, которые формируют маленькие дети со своими родителями/опекунами. Но вскоре было замечено, что людей можно классифицировать в зависимости от их типа привязанности, который зачастую остается неизменным на протяжении всей жизни (Ainsworth et al., 1978; Main, 1985).

Всего существует четыре типа привязанности: один надежный и три ненадежных. Ненадежный тип привязанности включает амбивалентный (тревожный), избегающий и дезорганизующий (тревожно-избегающий) типы.

Давайте рассмотрим эти типы подробнее.

1. Если ребенок чувствует, что его видят и заботятся о нем должным образом, а его родитель/опекун доступен для контакта и надежен, то привязанность будет надежной. Такой ребенок сможет относительно легко входить в контакт со своим роди-телем/опекуном и выходить из него без ощущения невыносимой потери. Надежная привязанность, кроме того, сильно ему поможет в постепенном процессе сепарации.

2. Если ребенок чувствует, что его родитель/опекун не совсем доступен для контакта, однако при этом верит, что все может измениться к лучшему, то он будет пытаться улучшить ситуацию и в конечном итоге приобретет амбивалентную (тревожную) привязанность. Этот тип привязанности называется так из-за того, что необходимость постоянно налаживать связь с родителем/ опекуном накапливает у ребенка отрицательные эмоции, которые могут проявляться, например, в том, что, когда родитель/ опекун вернется к ребенку, тот будет его сердито отталкивать.

3. Если ребенок чувствует, что родитель/опекун в значительной степени недоступен, и уже не надеется на улучшение, он начинает избегать попыток установить контакт, чтобы защитить себя от боли отвержения. Это приводит к избегающему стилю привязанности, при котором ребенок будто теряет интерес к тому, кто о нем заботится.

4. Наконец, в ситуации, когда один и тот же родитель/опекун иногда кажется заботливым и любящим, а иногда — пугающим, нападающим и оскорбляющим, привязанность ребенка в итоге полностью разрушается, и он вступает во взрослую жизнь со значительным грузом травм и, как правило, неспособностью понять, что такое хороший контакт. Такой смешанный тип привязанности можно назвать дезорганизующим (тревожно-избегающим).

Изучая формирование привязанности, исследователи обнаружили, что она возникает вследствие тесного физического контакта и включает процессы отзеркаливания и эмоционального резонанса. Выяснилось, что кажущиеся бессмысленными агуканья с малышом, в которые интуитивно вступает большинство людей, на самом деле являются основой привязанности (Schore, 1994; Stern, 1991; Trevarthen, 1993; Wallin, 2007).

У любого контакта есть три стадии: начало (установление контакта), середина (взаимодействие) и окончание (выход из контакта). При таком взаимодействии младенцы узнают, что такое общение, а также ощущают предсказуемость и надежность родительской заботы. Поскольку младенцы не разговаривают, вербальное взаимодействие с родителем/опекуном у них заменяется на зрительный контакт, мимику, прикосновения и жесты. Агуканье весьма музыкальнои, следовательно, предсказуемо, потому что имеет свои внутренние правила (Gratier & Trevarthen, 2008). Вероятно, появление агуканья обусловлено присущей каждому человеку потребностью в упорядоченности и завершенности всех происходящих с ним процессов.

Все эти способы взаимодействия придают смысл окружающему миру. Без них ребенок теряется и чувствует себя сбитым с толку. Общаясь с ребенком, родитель/опекун отражает его чувства, дает понять, что выражать их безопасно, помогает с ними справиться и делится своим опытом. Со временем это ощущение безопасности и готовности окружающих помочь станет для ребенка его внутренней картой мира, которая может остаться с ним на всю жизнь.

Этот процесс называется регуляцией аффекта и был подробно описан разными авторами (Gerhardt, 2004; Hart, 2008; Schore, 1994). Он формирует не только внутреннюю карту взаимоотношений с другими людьми, но и основу нашего самоощущения, влияя на то, как мы справляемся с жизнью и ее сложностями. Именно от этих ранних взаимодействий зависит, каким мы будем видеть окружающий мир: дружелюбным, безразличным или враждебным.

Если ребенок пытается установить контакт с родителем/опекуном, но обнаруживает, что у того нет времени, интереса или желания с ним взаимодействовать, он понимает, что попытка установить контакт приводит к отвержению и чувству покинутости, а также к ужасной боли и страху. Ребенок может решить, что он не нужен и не интересен окружающим, что мир враждебен к нему и что никто не поможет ему исправить ситуацию, — поэтому придется заботиться о себе самостоятельно, чтобы выжить.

Что касается выражения чувств, в особенности гнева или возмущения, ребенок будет считать, что они с большой долей вероятности вызовут негативную реакцию родителя/опекуна. И вместо того чтобы делиться с другими тем, что происходит у него внутри, ребенок предпочтет избегать контакта. Младенцы с избегающим типом привязанности обычно очень покладисты и вырастают в послушных, «хороших» детей. К сожалению, такое поведение нередко побуждает родителей/опекунов и дальше их игнорировать, потому что им кажется, что дети ни в чем не нуждаются: ведь они всегда выглядят так, будто у них все хорошо. У многих «невидимых детей» нет опыта помощи или поддержки от мира — из-за чего ощущают себя совершенно бессильными, неспособными повлиять на свое окружение или добиться содействия от другого человека.

При этом некоторые из таких детей могут осознавать, что, избегая обращаться за помощью или поддержкой, они усугубляют свое бедственное положение. Но чаще всего им слишком страшно что-то менять, и, будучи не в силах справиться с этой тревогой, они даже не пытаются изменить ситуацию. Их типичный ход мыслей выглядит так: «Я не могу получить того, что хочу, но если я буду возмущаться или попрошу о чем-либо, мои родители/опекуны разозлятся и все равно откажут мне в том, в чем я нуждаюсь. Поэтому все, что мне остается, — быть хорошим и надеяться, что однажды кто-нибудь это заметит и вознаградит меня».

Что-то очень близкое к этому, как мне кажется, пережила Перл. В детстве она была очень послушной, надеясь получить хоть какие-то крохи привязанности от матери, у которой едва хватало на нее времени. Теперь, став взрослой, она убеждена, что другие люди не собираются ей помогать, — она должна справляться со всем сама. В целом, у нее это неплохо получается, благодаря чему она чувствует себя компетентной и сильной. Однако этого недостаточно, поскольку она по-прежнему не знает, каково это: когда тебе помогают, поддерживают и заботятся. Такой образ жизни весьма неустойчив, поскольку безопасен только до тех пор, пока окружающие одобряют твои действия. Но в такие периоды, которые сейчас переживает Перл, сталкиваясь с негативом, риск выгорания очень высок.

Введение

Глава 1. Опыт «невидимого ребенка»

Глава 2. История эмоционального пренебрежения: сценарии развития

Глава 3. Психотерапевтические теории о «невидимых детях»

Глава 4. Опыт эмоционального пренебрежения с точки зрения нейробиологии

Глава 5. Общие принципы психотерапевтической работы со взрослыми, которых игнорировали в детстве

Глава 6. Варианты психотерапевтической работы

Заключительные комментарии

Благодарности

Список литературы